1 – 5 の敗戦。

圧倒されたスコアで目がくらみがちだが、ゲームで問題だったのは、山雅に策が無さ過ぎたこと。

ひとり少なくなれば、戦い方、相手の出方もおのずから決まってくるわけで、そんなゲームの中での、知恵出しと、時間稼ぎが足りませんでした。

あまりにも正直というか、狡くない、というか。

スタッフとプレイヤー、どちらの責なのか、と言うつもりもありませんが、これが今の山雅には違いない。

まづ、ブロックを堅持するならば、5 – 3 – 1を貫くべきだった。

10対11で、数的に不利なので、簡単にサイドを割られることに対し、前 貴之を下げて後ろ4枚にしたつもりなんだろうが、センターバックが外へ出て狩ることに馴れていないので、サイドからの侵入に対し後手後手になってしまう。

加えて、プレイヤー、特に若いディフェンスにまだまだ局面の読みと落ち着きが不足している。

例えば、無理な体勢でヘディングしてボールを失ってみたり、勝負する起点が誤っていたり。

あれだけスライドと上下する動きを強いられれば、大野 佑哉などヘトヘトになっていたから、気の毒だったとは思う。

まぁ、町田の4、5点目のシュート、あれが、素晴らしすぎました。

要は、ブロックを作って、少ないボール保持になった時、どこで時間を作るのか、自分たちの時間軸に持っていくのか?

ここが、ポイントだったと思う。

ゴール裏の同志チノさんが指摘していたけれど、小手川 宏基をトップ下に配し、そこでボールをさばいてもらうのが、あのメンツの活用法としては、最善だったように思います。

突っかけるにせよ、競って落とすにせよ、キチンとボールを手中に入れることをしないと。

ゲーム全般に観られたこういった〈拙さ〉には不満ですが、サボタージュもなかったし、ゲームを捨ててもいなかったことは誇り。

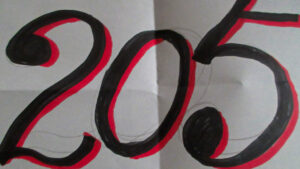

残念なのは、佐藤 和弘のリーグ出場205試合目のゲームが、結果として、壊れてしまったことですかね。

さぁ、水曜日にむけて、足許を見つめ、前を向こう!

Move on Up !

では。