今朝は、春の雪。

2月28日の夜に。

友人からショートメールが入っていた。

― ジーン ハックマン亡くなりましたね。エネミーラインや、ポパイ渋かったです。

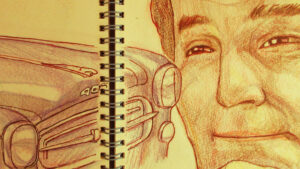

〈フレンチコネクション〉(1971年 米映画)で演じた、

ニューヨーク市警察の麻薬課のドイル刑事。そのあだ名が、ポパイでした。

好漢、悪漢、どちらも上手くこなせる俳優だった。

さらに他の作品を、いくらでもとめどなく、引き合いに出したくなるけれど、ここは我慢して、

フレンチコネクションでは、相棒のロッソ刑事役を演った、ロイ シャイダー(1932~2008)が、良かった。

あだ名が、クラウディ(cloudy)なんで、その性格が〈暗い〉。

クラウディが、颯爽としたアメリカントラディショナルの着こなしで、

ポパイの強引な捜査に嫌々ながら(憂鬱に)つき合う、ってところがなんとも味があった。

(コンビを組む刑事物のはしりでもあったか)

ロイ シャイダーは、

後年の、ジョーズ(1975年)の警察署長、マラソンマン(1976年)での実業家(ダスティンホフマンの兄として) のほうが、世に有名かも知れない。

……と、ここまで書いて。

訃報に接しては、故人を偲ぶ自分に、少々ウンザリときてしまう。

存命であろうとなかろうと、

今の今だって、誰かに思いを馳せたり、できれば、その人のため時間を使わなければいけないのに……と。

ま、せっかくなんで。

おふたりのご冥福を祈りつつ、

フレンチコネクションから、車のロッカーパネル内に、密輸された麻薬を見つけ出すシェーケンスをご紹介します。

では。