僕は非番、家人が留守の日だったので、

独りで、家で過ごす。

すこし、大袈裟にはなるけれど、

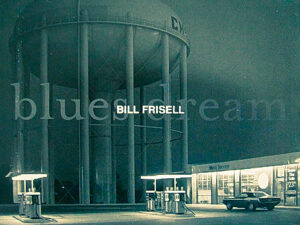

アメリカの曲『Lonely People』(1974年発表) の中の、

all the single people の、そのひとりになったような気分……。

そこで。

お昼は、なににしようか?

たしか、ポンちゃんラーメンのみそ味が残っているから、それを、

キッチンタイマーで、マジメに3分で茹で上げる。

副菜は。

昨日採ったズッキーニを、輪切りにして4枚、

それと、さっき収穫したナス二つを3枚におろして、フライパンに並べると、オリーブ油でサッと炒める。

切り口に、しんなりと透明感がでて来たら、できあがり。

それに、ヒマラヤン岩塩をふりかけて、

ラーメンのほうには、長ネギを切ってトッピングして、いただきます。

……宮沢 賢治の、

〈日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き〉(原文はカタカナ) といった

つつましさで過ごすには、

食べることを、生活の中で、適切な地位に置きたい、と願う。

仕事にするならいざ知らず、

食通や、美食が、大きい顔してまかり通るようでは、

文明の廃頽、人倫の衰退であろうから。

ところで。

『Lonely People』は、ビートルズ『Eleanor Rigby』(1966年)に触発されて作られたらしいです。

では。