そもそも、今回のフランスチームの全容も知らず、したがって、そこを日本が 4 – 0 で下したことが、どれだけのことなのか測りかねています。

たしか、フランスは予選リーグで、メキシコに 1 – 4 で敗れている。

失点しだすと歯止めが効かない何かが、チームに内在したんだろうか。

まじめにゲーム観戦もせず、ハイライトでお茶を濁すのはまことに恐縮。

が、それでも、感じることをいくつか。

❶なんだかんだ言っても、プレイヤーの選択肢を試す時間と智恵を、それなりにかけて来た首脳陣の仕事を評価すべき。

ということは、試されて振るい落とされたタレントがやたらと多い現実も忘れちゃあならぬ。

その過程で、For the Team、というところへとチーム内意思を統一できたことが、果敢に汗を流すチームを創った最大要因ではあるまいか。

俺が俺がの造反分子を許していない感があって、現下、チーム内不和は聞こえてこない。

❷2016年リオ大会におけるオーバーエイジ枠は、ホント仕事をしなかったけれど、今回は対照的にグッジョブ!

前線に豊富なタレントを擁すという事情もあるが、中盤と基底のセンターラインが安定しているので、攻撃にかけるエネルギーを存分に引き出せている。

❸前線では、かつてないスタイルのフォワード像が創られつつある。

上田や前田は、前方に張って得点チャンスをうかがうばかり、といった特化したFWでなくて、攻守どちらでも、あるいは、切り替え時の中継に絡むこともまったく厭わず、当たり前に行なう、そういったFW。

久保の登録ポジションを知らないけれど、彼もやはり、そういう動きのできるタレントだ。

これからのナショナル日本のフォワードの選定基準を作ったのが、今大会の価値。

ということは、ここしばらくは、こういう仕事をしないと、代表FWには呼ばれない。

違う表現をすれば、もはや洋の東西どこのクラブでプレイしているか、ではなくて、所属チームにおいてどれだけ切羽詰まったミッションを負わされ、それに応えているのかが、全ポジションでの選考基準のようだ。

こういう思想が、どうやってA代表の編成に流れ込んでいくのか、かなり期待。

❹ゲーム支配も上々の出来。

2点リードしたら久保を引っ込める、なんてのは、フランスにしたら屈辱以外のなにものでもなかったはずで、こういう心理戦は重要です。

フランスに、後半 さぁ! 行くぞ、と思わせておいて、結局は、メキシコ戦と同様、10人となった相手とやる局面が訪れた。

その際、カウンター攻撃を織り込んで、相手の戦意と意欲をむしりとったのは、メキシコ戦での学びを活かしたものと評価。

❺後半アディショナルタイム、前田のゴールをみて、クオリティの高いラストパスを通せる力量こそが、大然を活かす鍵、とつくづく感じる。

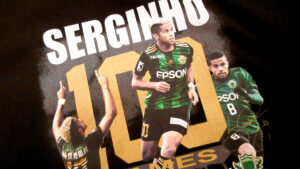

前田 大然を見い出したのは山雅です、などと浮かれる気分にもなれず、なぜ今、大然をアルウィンで観られないのか、と我がチームの足許を考えさせられるのであります。

では。