転がる石には苔むさず。

もともとは、

転々とばかりしていたら(責任から逃げ続けると)、成功は得られない、をいう諺。

だが、我が国のプロサッカーチームは、まるで、ローリングストーンのよう。

(諸外国も、事情は同じなのかな?)

経営マネジメントの一貫性という局面は別として、

フィールドマネジメントにあっては、

おおかたのチームが、毎年、 3分の1以上の顔ぶれを差し替え、

指導者は短命で、4年以上その職にあるのが、レアなケース。

で、上手くいかないと、年度途中の交代などはザラ。

人的資源を使いまわしながら、まるで、その年限りの決算と精算の繰り返し。

変わらないのは、取り巻くファン&サポーターばかり……なり。

……これが常態とは言え、こんなんでいいのかい?、とはしばしば思う。

さて、この前。

今季山雅のホームグロウン選手は 8名、と書いたんですが、実は、僕の勘定間違いで、ホントは、9名。(まことに失礼しました)

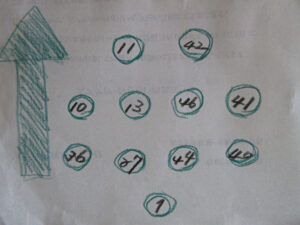

この数字を、リーグ全体の中においても (4/22 Jリーグ発表の数字による) ……

15人 ☞ FC東京

13人 ☞ 鹿島、広島

12人 ☞ 柏

11人 ☞ 大宮

9人 ☞ 東京V、横浜FM、松本

8人 ☞ 湘南、京都、G大阪、沼津 ……と堂々の数字なんです。(沼津も)

(☞ ホームグロウンとは、ユース年代に3年以上、または、高卒入団後 3年以上、そのチームに登録されること、をいう)

つまり、今の山雅の所帯は。

チームの 3分の1が、ティーンエイジャーから帰属した〈生え抜き〉と、高卒入団して3年経過、それに、育成型レンタル移籍加入の若手らが占めていて、

その上に、25歳前後の団塊が、チームの主体を成しつつ、

そこに、30前後のヴェテランと呼ばれるタレントをちりばめる。

事実、ゲームにはこのところ、ホームグロウン 6人が登録される傾向。

その限りでは、まことに有望な未来だろう。

この際、

転がる石は 滅びない、と読み替えてしまえ。

しかし。

この編成の根底には、

トップチーム人件費の圧縮による、売上に見合った経費コントロールといった、まことにシビアな経営マネジメントの要求も存するはず。

(育成型レンタルでは、レンタル元クラブに、出場機会を与えることを要件に給料負担を求められるだろうし)

かように、

みずから大きな変化へと舵を切ったマネジメント(経営と現場の)。

さて、それと共闘し支援すべきな、

取り巻きのファン&サポーターの理解度はいかがであろう?

ところで。

本日限りで、活動停止が解ける神田 渉馬よ、愚行など誰にでもあるさ、

前を向いてやり直せ、期待してるよ。

では。