数時間の眠りから戻ってきても、やるせない心は変わらない。

ホテルの23階から、9歳の少年が転落して亡くなった、母親の女性は、無理心中したかった、ともらしている……。

若い命がこういったかたちで現世を終えることのないように、というのが僕の祈りの一部であるから、そんなニュースには、すっかりやられてしまった。

某クラブの経営責任とか、28日になって届いた喪中葉書とか、そんなことはどうでもよくなって、キーボードを打つのが嫌になる。

というわけで、今日は、ひたすら快復を待つばかり。

では。

数時間の眠りから戻ってきても、やるせない心は変わらない。

ホテルの23階から、9歳の少年が転落して亡くなった、母親の女性は、無理心中したかった、ともらしている……。

若い命がこういったかたちで現世を終えることのないように、というのが僕の祈りの一部であるから、そんなニュースには、すっかりやられてしまった。

某クラブの経営責任とか、28日になって届いた喪中葉書とか、そんなことはどうでもよくなって、キーボードを打つのが嫌になる。

というわけで、今日は、ひたすら快復を待つばかり。

では。

〈道化〉は、僕の言語感覚だと、動詞〈おどける〉に由来するように思うんだが、どうなんでしょう?

歌舞伎の世界ではかつて、観客を笑わせながら、劇を進行させる役回りを、道化師と読んだ。

興業時、劇場正面には役者の大看板が並べて掲げられた。

最初に主演、次に、面食いご用達の、容姿端麗な役者、3番目には、道化役、という順序。

二枚目、三枚目、という言い方は、そこから来ている。

歌舞伎における道化はその後廃れてしまったらしく、いま、僕たちが見聞きするのは、西洋風の、ジョーカーが主流。

あの白く塗りたくった顔に不気味な笑い、にはいささか食傷。

子どもゴコロに怖かった、あのチンドン屋御一行を、想い出すばかり。

でも、道化の本質は、その容姿の仰々しさではなくて、その内面だろう。

英国では、ジェントルマンである証明は、(経済的な基盤はともかく)、たとえ、リング上に這いつくばってカウントテンが告げられる寸前であろうとも、窮地に追い込まれた自分を、冷静に突き放して眺めていられる精神を持つこと、なんだそうだ。

自分を笑えること、自分を使って他人に笑いをもたらすこと。

そこにはかなり強靭な精神が求められるから、道化とは、大人であることの一側面ともいえる。

こういう映像を観ると、もちろん、西洋的な道化をすべて否定してもいられない。

エンターテイナー、ですから。

では。

タムっ、という音でドアが閉まるような車もいいよな。

……と思ったこともあったが、そういう気持ちも、いつしか消え失せた。

バムっ、で上等、分相応に暮らせ、というのが、亡母の遺言なんだから。

持ってる車がステータス、なんてのは、遠い遠い過去の話。

何故かというと、現在、すべての車種において、それなりの仕様が装備されてしまっている。

実際、僕の使っている車のエンジンは、頼んでもいないのに DOHC (カムシャフトが2本有って、高速回転に適す) であるし、レギュレータハンドルもなくて、ボタンひとつでウインドウのガラスが上下する。

パワーステアリング、なんてのは、もはや死語ですな。

個人的には、SOHC (シングルカムシャフト) で十分。

自然過給式の、非力、かつ素直に吹き上がってくれるエンジンでいい。

走って、曲がって、止まることがストレスなくできれば、グッド。

ジャガー氏の知り合い(女性)は、脳の老化をおそれ、現行ジムニーの、わざわざマニュアルシフトを選んだ、というから人それぞれ。

ところで、サイズ、これがやっかい。

特に車幅が、北米向け輸出規格に引っ張られてしまうのか?、3ナンバーで大きくなるばかり。

こうなると、ロータス エリーゼが、車両重量を少しでも削ろうと、パワーウインドウですらない、そんな姿勢が新鮮に映る。

エコ、とか言ってるのに、車ばかりが豪勢になっていいのかね?、とつくづく思う。

しかも、力づくで電動化に突っ走る、この世界。

そんなわけで、昔々の(現行ではない!) ミニクーパーに出逢うと、ホッとします。

では。

平和論、責任、信頼、といった事がらで、頭がいっぱいでないことだけは、まづお断りしておきます。

ま、ごくごくたまあに思い起こしている、に過ぎない。

それよりも、家庭や職場、道行く人々と平穏にやっていくことが、ずっと大切。

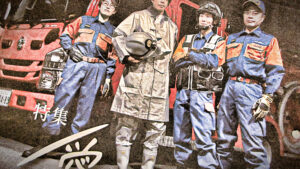

最新の、市報の表紙には、『愛の消防団』とかいう言葉がみえて、思わず笑ってしまった。

準公務員という立場で、地元の安全を守ってくださっている青年達には感謝しかない。

率先して引き受けることには躊躇があるに違いない奉仕の業に、こころよりお礼をいいたい。

で、なぜに失笑したか?といえば、かなり以前のこと。

隣人と険悪になった(と相手は思ったらしい)時、そこのセガレが、消防団員であったようで、

― 隣りから火が出ても消してやるもんか、と言った言わないが、耳に入ってきた。

まぁ、そう言うのは勝手だけれど、そんなことをしたら、じぶんちだって焼け落ちるのに、と思ったのは、今は昔。

道で会えば、それはそれは丁寧な挨拶をするように心がけているのだが、それが、向こうが犬の散歩中だと、いささか厄介なことになる。

この犬、けっこうな犬種らしいんだけれど、無駄吠えがとにかくヒドイ。

その家の者が帰宅する時も、騒ぎまくるのが聞こえてくる。

この前なんか、玄関ドアを開けて外に出た途端、物凄い剣幕で吠えたてられ、ギョッとその場に立ち往生。

ちょうど、拙宅前の道を通過中だったんですな、飼い主とペットが。

まるで、出合い頭の事故。

彼、恐縮を示そうと懸命になって犬を叱ってるんだが、普段できないことが、今できるわけもなく、空しい努力。

あんたが躾られなければ、この僕が礼儀を教えてあげようか、と思わずムッとなるが、さすが、その言葉は飲み込んで、ニッと笑ってお見送り。

人が出来ている僕のことゆえ、決して、他人を石もて追うようなことはしないのです。

では。

最近、『萬年事典』中の項目を、いくつか改訂した。

【ハト派】☞ 民主党(当時) 政権下の初代首相のように、サラリーマンの平均年収は1,000万円くらいなの?と側近に訊ねて慌てさせたり、母親から9億円が自分の口座に送金されても気づかない、といった、およそ世間離れした、特異な感性を持つ者、あるいは勢力を、その苗字の頭二文字をとって、こう呼ぶ。

【タカ派】☞ シナで開催予定のオリンピックを〈外交的に〉ボイコットせよ、と現政権にプレッシャーをかけるなど、自国固有の価値観を尊重する者、あるいは勢力を、政権与党の政調会長を務めた議員の頭苗字二文字をとって、こう呼ぶ。

集団的な安全保障体制をリードする強国が、ボイコットを決め、先進国のいくつかが、これに追従。

同盟国として知らん顔もできず、さりとて、地政学的に近く、経済的にも深い関係にある国家に対し、同じ手法を軽々に採用できないのも、現実。

でも、どこかでなんらかの意思表示はしなくては、というのが政権の悩みどころか。

僕は、この政権、なかなか有能だと思っているので、ボイコットの件でためらう理由がよく理解できない。

衆議院選挙で落選した派閥の領袖(今月で辞任)を、温情採用にみせかけて内閣官房参与といった、毒にも薬にもならぬ役職に任命。

と同時に、その選挙区支部がコロナ禍による雇用調整助成金を受領していたことをことさら強くメディアにリークして、結局は、就任8日で辞職に追い込むことで、その政治的な影響力の、息の根を止める。

こんな狡猾な深慮は、なかなか思いつきませんよ。

かように優秀な政権ならば、おそらくは、以下のような声明を出して切り抜けるだろう、と予想しますね。

……今夏のオリンピックを、スポーツの、政治からの独立を目指して成功裡に開催し得た我が国は、これによって、オリンピックの正統的な価値を守った。

オリンピックおいては引き続き、この理念が尊重されることを希求し、今後我が国は、その開催国への、政治的(国賓も含め)な派遣を辞退することを宣す。

なお、生存権、自由権が、人類が歴史をかけて定着させてきた基本的な人権であることは論をまたない。

……、これでいいではないか。

オリンピックそのものはやらせるけれど、黙っちゃあいないぞ、という嫌がらせと苦肉の策が、今回のボイコットなんだろうが、理念からすれば、いままで国家のリーダーが訪問していたのが異常だった。

戦いのゴーサインを出した者が、平和の祭典とかいって、のうのうと雛壇に並ぶという皮肉。

日本こそがソコを衝くべきなんだが、いまのところ、ハト派のだれもそんな主張をしないとは、どうしたことか。

(註: コミュニストはハト派でもないから、これをのぞく)

では。