昼休み、同僚からもらった一口サイズのチョコの包み紙に、

タイトルの言葉があって、

思わず、え~っ?!、と声をあげてしまった。

が、持ってる右手の親指をずらしてみたら、

キット、いつかは笑い話、なんですね、これが。

他人を笑い者にするのはご法度、自分を笑い者にして生きよ。

が僕の信条だから、こういう錯覚も起きるわけでして。

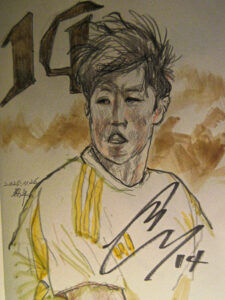

……酷い結果に終わった群馬戦だったけれど、

やってるチーム、特に、プレイヤーを責める気はほとんどない。

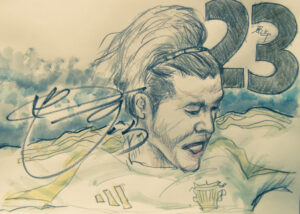

どうだろうか、個々では、対戦相手に劣らない、いや、むしろそれを上回る技量の持ち主たちと思っているから、

これだけのタレントを擁しているのに、

まるで春季キャンプのトレーニングマッチみたいな、チームとして噛み合っていないゲームをしてしまうことに、残念、寂寥、哀しみさえ覚える。

いくらペナルティエリア周りでせわしくパス交換していても、〈シュートへ持っていく公式〉が確立されておらず、相手の守備は一向に動じない(崩せない)。

歯止めのかからない、相手フォワードと一緒に走るだけの守備……。

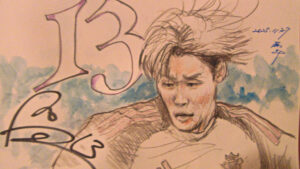

俺を使わないから、ああいうゲームになるのよ、とココロに思う選手があっても、一向に構わない。

おカネをもらってサッカーをやっている以上、付和雷同することなく、そのくらいの野心がなくちゃあ。

と、同時に。

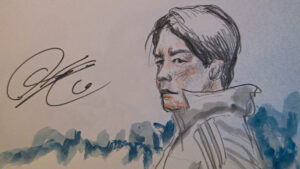

指導者は、フォロワーに好かれなくとも、かまわない。

大切なのは、リーダーの示す方向と内容は間違っていない、という確信をフォロワーが持てること。

チーム内のそこらの事情は、まったく関知し得ない身だけれど、

どうだったんでしょうね?、今季は。

僕たちは、ゲームから観てとる事実をネタに語るしかないが、

個やチームとして、表現したかったが、出来なかった内容とその原因、

そこを誤魔化さずに、キッチリと棚卸(= 総括) して来季に向かってもらいたいなぁ。

もちろん、僕らに開示する必要などありませんよ。

当方は、これからも、スタジアムに行って観て、勝手に応援するのだから。

では。