一昨日。

家人の、職業上の講習会へと運転手を仰せつかったので、東京(武蔵野市) まで往復した。

会場は、三鷹駅から数分の場所。

その近くに駐車すると、さて、こっちはこれから、約4時間をどう過ごそう?

ひと駅となりの吉祥寺までいって、その辺りを散策でも、と思って、駅のホームに降り立つ。

と、ちょうどそこへ、地下鉄東西線へ直接乗り入れの電車が入ってくる。

所要時間は20分くらい、ならば、ひとつ早稲田界隈に行ってみよう、となった。

早稲田通りには、古書店が十数軒あるから、そこをひやかそう、という魂胆。

地下鉄早稲田駅から地上に出ると、〈馬場下町〉交差点を、そのまま直進し、穴八幡(神社)を左手に見ながら、早稲田通りを、高田馬場駅方面にむかってブラブラ。

開いている古本屋を、5,6軒はしごした。

近年は、リアル店舗への来店よりも、インターネット上 で古書を求める客が多いと聞くが、お店の話だと、COVID-19流行があって、客足は、ひどく落ち込んでいるらしい。

すべての店で、ご高齢の店主や夫婦が切り盛りしていて、こうなると、古本屋も今や、絶滅危惧種の感。

結局、今回は……、

〇 ピエル キュリー伝 (マリー キュリー 著、 当時の定価 480円)

〇 帝人事件 30年目の証言 (河合 良成 著、 同 590円)

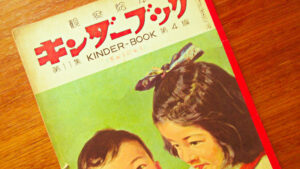

〇 キンダーブック (昭和31年7月1日発行、同 45円)

……3冊を、別々の3軒で購って、計1,750円のお支払い。

我ながら、滅茶苦茶な趣味、と呆れつつも、ちょっとした散財をした気分にはなれた。

明るいうちに帰宅すると、早速、

ソファーにひっくり返えって、ウイルキンソンのジンジャエールを開ける。

で、ボブ ジェイムズ トリオが、原曲(by エルトン ジョン)以上に、そのメロディラインを、素晴らしく奏でる〈Roket Man〉を聴いていた。

こんな3拍子が揃えば、けっこう贅沢な一日。

では。