週末が近づいたからだろう。・

今朝(金曜日)出社したら、複数の方々から、

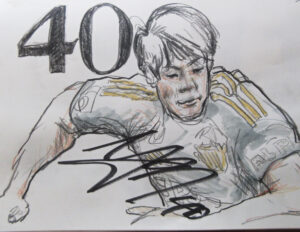

アルウィン使用停止の件について、話しかけられた。

こういう健全な関心を寄せていただけることは、まっこと有り難いこと。

― うーん。施設管理者(長野県)にしてみれば、屋根(架台)について、まづは、スタジアムのすべてを精査するのでしょうしねぇ、と僕。

― でも、ホームが使えないのは、ダメージでかいでしょ。

― (移動と観客収入にとっては相当マイナス)、

けれど、アウェイのほうが、チームがノビノビやれるのでは?、なんてね。

かならずしも、ホーム声援が、チームを後押ししているのか?、疑問でもありますし。

今季ここまで、アウェイ勝率は、ホームのそれの半分の 20%であるから、

アウェイ絶対的に不利、と言いたいが、これも途中経過なんで、

終わってみれば、どっちかに優位性がハッキリ出るとも思われない。

(2024季は、まるで双子のように、ホームアウェイ勝率が 40%で合致)

今季は、いま時点の全体勝率が、30%程度だから、

そもそも議論にもならないか。

『Our House』(1970年9月発表)は、

クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング (略して、CSN&Y) の楽曲。

書いたのは、グラハム ナッシュ。

どちらかと言えば、凡庸な曲だと思うけれど、

彼らが寄って創りあげると、ここまでに聴くに堪える出来となる、という見本。

悲観的にも、楽観的にも、どちらにもならない、なれない気分で、聴いている。

ここでは、Walk Off The Earth によるカヴァーで。

では。