前置きをひとつ。

ギラヴァンツは、クラブ経営面で、J3断トツの、No.1 評価(2018年、2019年)を勝ち取ったことを、指摘しておきたい。(デロイトトーマツ社による「Jリーグマネジメントカップ」より)

これには、2017年に専用スタジアム(ミクスタ)を獲たことが大きく寄与しているには違いない。

けれど、専用スタジアムを手にしてもパッとしないクラブも在ることを思えば、やはり、経営手腕があってこその躍進、とみていいだろう。

戦績的にも、J2に復帰した昨季は9連勝(第7~15節)を達成し、リーグに旋風を巻き起こす。

後半、(おそらくは対策されて) 失速したものの、年間 5位を確保。

今季は現在22位と苦しむが、監督3年目、小林イズムも浸透しているだろうから、互いの順位など、まったくアテにならない対戦、と考えるべき。

【その中盤を無力化せよ】

4 – 4 – 2 を採用する北九州。

で、その運用とは……、

基底部では、センターバックふたりとボランチふたりが四角形を作り、そこから攻撃を始動する。

ボランチは、縦関係になるというより、むしろ、並列的に位置する。

サイドバックのふたりは高い位置をとる。

残る4人、つまり、アウトサイドハーフとツートップは、ほとんど横一線に並ぶようにして、攻撃に向かう。……、といった感じ。

チャンスとみれば6人が一斉に走り込んで来る攻撃を、覚悟しなければならない。

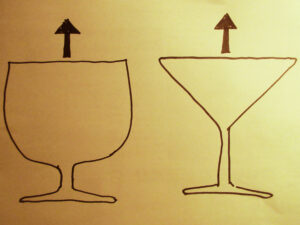

これを極端に表すと、その陣形は、カクテルグラス(向かって右)のような格好を呈し、とにか前線へとかなりの人数(=エネルギー)を投入するスタイル。

とすれば、山雅としては、ギラバンツの後方、その左右にできるスペースを自在に使い、ビッグスイッチ(サイドを変える)やクロスの多用することで、ペナルティエリアに多く侵入したい。

前線と、ボランチあるいはセンターバックの連携を分断できれば、その攻撃力を減衰しつつ、こちらが攻撃に傾けるチャンスを大きくできるわけだ。

いわば、カクテルグラスの脚部を長く間延びさせるようなイメージでしょうか。

対し、こちらは、ブランデーグラス(左の絵) のようにですね、中盤を厚く太く、かつ、前線にも人数をかける、って感じですかね。

しかも、背丈はずんぐりと。

つまり、全体を縦にコンパクトにしてしまうことで、相手のボランチの使えるスペースを窮屈にしてしまう。

ギラバンツのボランチふたり、例えば、永野、針谷は、22~23歳と若く、山雅であれば、米原や平川に似たり寄ったりの経験値。

対し、佐藤や前らは、技量と度胸の総体で彼らを上回っているだろう。

だから、ボランチ対決では、かなりのアドヴァンテージが有る。

攻撃のキレ味は、どうも相手に分があるようだ。

とはいえ、向こうよりも多く得点しないと勝ちは決してない。

ならば、ここは単純な話。

特に中盤で上まわることで、相手よりも多くペナルティエリアに入ってシュートに持ち込む、そういった割り切りで行きましょうよ、山雅。

では。