このゲーム、山雅にとっては、

ひとつの転換点となる予感がする。

具体的な数値は承知していないが、

リーグ第4位のボール保持率を有し、ボールを動かすことに長けているFC琉球というチームを相手に、

おそらくは、尻上がりに、相当にボール保持を高めながら、優勢に押し込んでいくゲームをやって魅せた、という点で。

同点ゴールは、攻め続ける流れの中で、生れたもの。

琉球とは、2か月前に対戦(3 – 0 で勝利)、

この時の、山雅保持率は、39.6 %だった。

勝敗はともかく、

チームとしての戦い方において、舵が切られつつあるのを、僕らは見逃してはならないだろう。

(もちろん、カウンター攻撃を棄てることはない)

ゲームの入りから、20分過ぎまでを別にすれば、

ボールの動かしとパスワークに練達度の高い相手に、

それほど遜色なくボールを握って闘えていたのが実相。

ゲーム開始からしばらくは、ボールの出しどころ、配球に時間がかかったり、逡巡がみられて、そこは不満点として残る。

そこには、ほんらいボランチ特性豊かな 安永を、ツーシャドウの左にした事情もあったし、

ドリブルでみずからパスコースを拓くことと、受け手の責任として、パスコースに顔を出す責任感、このふたつが、乏しかったのではないか。

ただ、ゲームが進行するにつれ、ディフェンダーの持ち上がりも織り込まれきて、ボールを要求する姿勢も観られたので、

こういう点には、期待が持てた。

最終盤、想来にボールが入り、田中はみずからシュートを選択したのだったが、

すぐ近くでフリーであった前田 陸王が、ボールが来ないのを、かなり残念がっていた(2度ほど)のは、ボールを要求する姿勢として好感が持てる。

やはり、こうでなくちゃ。

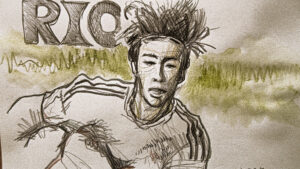

この日の陸王は、かなりキレていたしね。

さて、山本劇場。

ボールを持って、相手を押し込み、ゴール前のチャンスを拓くシンボリックなシーンは、前半37分あたりにあった。

右サイドを使いながら、

#25 ☞ 24 ☞ 19 ☞ 15 ☞ 25 ☞ 24 ☞ 15 ☞ 25 ☞ 15 ☞ (ここから中央へ持っていって、左サイドへチェンジ) 16 ☞ 7 ☞ コーナーキック獲得。

この一連では、センターバック、ボランチ、サイドバックといった多彩なプレイヤーが絡み、

結局は、山本 康裕 が、そのタクトを振っている。

こういう攻めが評価できないと、いまの山雅に、正当に寄り添えないでしょう。

では。