ゲーム日程からすれば、今節が、そのタイミングか、と思い、

萬年、年に一度の祈念に、#3 ユニフォームで参戦したが、

ピッチ練習に現れたチームとスタッフ全員が、#3を身にまとっていたのには、

ありがたかった。

それを観て、北のリーダー氏が、

#3シャツのいわれを、ゴール裏の民に説明してくれている。

その配慮に感謝するとともに、

ここに北ゴール裏の大きな魅力がある、と信ずる。

かつて。

トップリーグでやった、というだけで、

残留のための決定的力量の不足なども忘れ

(つまりは、当時だって資金的にアップアップなクラブだったのに)

いつしか。

不当で、過大な自己評価が生まれてしまったか、それが手枷足枷となって、

それからの、苦闘するチームとの連帯もどこかに吹っ飛んで、

会社経営も知らない者が、経営者を無能呼ばわり。

ゲーム内容を、よく吟味することもなく、

ただ勝ち負けだけで、浮かれ、あるいは、憤懣を無遠慮にぶつけている現況。

一体、だれに、ワンソウルの精神が必要なのか?

僕からすると、明々白な話だが、

勘違いは、おそらく、これからも続くだろうなぁ。

競技であるからには、リーグのヒエラルキーが存する限りは、

上を望んで仕事をすることは自明の理。

が、そこが偏重されると、結果だけで、ギスギスの毎週末……。

かつて。

あれだけの、トップリーグでの実績を持ちながら、

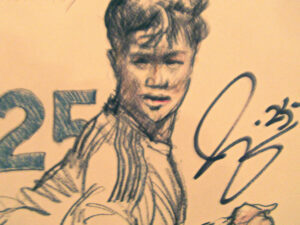

敢えて、JFLに昇格したばかりの我がチームに飛び込んだ松田 直樹。

そこでは、参戦リーグがなんだかんだの執着心を超えて、

ひたすら、サッカーを現役として楽しみたい、のチャレンジ精神がまさっていたはず。

ならば、僕らも、批評は、はばかりなくするにせよ、

共闘の仲間を、身もフタもないような言動で貶めるのは、いい加減にして、

まづは。

山雅のサッカーを、現況の苦闘も含めて、楽しんだらどうか?

責めるのでなく、支えることで。(支えることとは何なのかは、ひとりひとりが違って当然)

もちろん。

それでも、よほど底意地の悪い輩は、人の悪口が愉快なだけの救いがたい者として、

蚊帳の外にしてしまうしかありません。

では。