まづは、昨日の、〈序章〉で発した問いへの解答。

実質的な勝者は、もちろん、山雅のほうだった。

前節の、対ヴァンラーレ八戸戦をまったく裏返した様相、と思えばよい。

押し込み、シュートを打ちまくったいわきが、ついに無得点に終わり、他方、こっちは、アウェイで勝ち点1を積めた、という点で。

もしも、こちらに、セットプレイの絡みから得点が転がり込んだら、それこそ、八戸とそっくりな、会心勝利ではあったろう。

たしかに、どちらがそのスタイルをおおく表現し得たか?、という議論は残る。

このゲーム、アンカー(パウリ―ニョ)を採用した意味は、中盤の高い位置で、逆三角形のボランチシステム(菊井 悠介、安東 輝、パウリ―ニョ)を形成することによって、いわきのカウンター攻撃を阻止し、ボール奪取を最優先とすることであったのではないか?

はじめから、カウンター攻撃を基調とした守備的姿勢でゲームに入ったのでは?

― 僕も、プレビュウでは、それを推奨した

で、いわきは徹底して、山雅ディフェンスラインの裏狙いを敢行、中盤を省略したサッカーを押し出してきた。

このため、山雅トライアングルには、なかなかボールが収まらない。

かつ、いわきの速い寄せと、ひとつ飛ばし的なハイボールやパスによって、山雅の中盤が、攻撃の起点にもならない。

たとえば、菊井が効果的なボールタッチから、横山 歩夢にスルーパスを配球するなんてシーンはあったかいな?

要は、ロングカウンター攻撃は未遂、いやほとんど不発だった。

(もちろん、いわきのセットプレイへの頭からの飛び込みに対し、野々村 鷹人、常田 克人の上背を用意したことは、奏功した)

で、後半は、ルカオを投入することで、ロングボール戦法に特化し、落としたボールを回収する、というサッカーに専念した山雅。

そういう意味で、いわきは、あくまで平常運転。

たとえスタイルを変容してでも、がむしゃらに勝ちにいったのが山雅、という図式だった。

互いに3部リーグでやってるチーム同士、そこにサッカーの質的な上下など言っている暇などあるはずもない。

定番の手法を徹底的に深め、高めるいわきは、まことに見事なチーム。

多少大ざっぱなボール供給であっても、約束どおりに、あらかじめそこに走っているから、ボールに絡めるチャンスが生まれる、これを連続することは並大抵ではありません。

だから、とにかく、ひたすら前へ、ひたすら打って来る相手に対し、無失点に終えようと執着すること自体は、一向にかまわない。

けれど、一戦一戦を勝ちに固執するにせよ、近い将来という視点からこっちを観たところの、山雅サッカー像は、どうなってるんだろう?

いわきほどには、高度に徹底できないにせよ、同様にやりたい3部リーグのチームに、その都度、たやすくこちらのスタイルを変えていいのだろうか?

……勝利への執着がかえって、みづからを見失う落とし穴となりませんように。

ゴールネットが見えたら打ってしまえ、という決め事と、そのシュート精度の不足からいって、記録上のシュート数だけで、このゲームの優劣を評価するのは早計だろう。

けれどやはり、山雅には〈前へ〉というポリシーが、ゲーム内で相当数のシュート本数として結実することを望みたい。

ぼちぼち5本、それも枠内ゼロとは、いかにも寂しく、相手がどうのこうのではなく、自分に負けたと思うべき。

最後。

結果的には、いわき対策の処方箋は示し得た、と思う。

つまり、強度と(カードを厭わずに) ねちっこい守備を、集中力を切らさず90分間マットウする、これです。

なんてことはないが、まぁ、これができないから、いわきに大量得点を献上しているチームがあるんですけれどね。

つまり、いわきは、今後も、強度の足らない守備脆弱な、主に中下位のチームから勝利を挙げ続ける、という図式はほぼ不変だろう。

ま、もう対戦がない我等には、どうでもいいか。

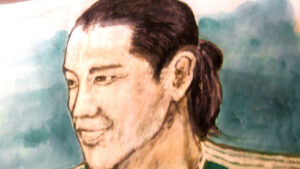

……ということで、今節の、萬年視点によるMVPは、大野 佑哉です。

では。