2点先行したものの、

ゲーム終盤に、三つ被弾して、2 – 3 の敗戦。

こういう負け方が続くと堪えるけれど、

たとえば、ルーレットの目が、

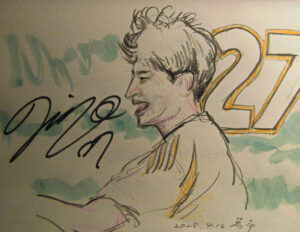

27、28と出て、次に、まさかの 29にきた、くらいなことで、

物事の継起になんらかの因果を求めるのは、間違っている。

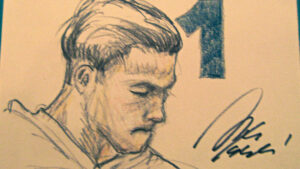

村越、滝の、鋭敏なプレイによる複数得点は、グッジョブだったし、

スタッツのファールが、鹿児島とほぼ拮抗したのは、球際に強く迫る意識がチームに徹底されていた証拠。

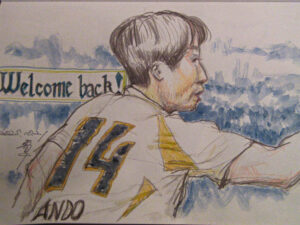

さらに、安藤 翼のプレイの、安定した〈懐かしさ〉があったりで、

現在3位、リーグトップクラスの攻撃的チームとほぼほぼ互角にできていたから、

今季、上等クラス、かなり見ごたえのある好ゲームだった。

ただ。

鹿児島には、

ゲームを、同点にしてひっくり返す仕事を、必然のことのように行える、チームとしての根拠(方法論)のようなものがあって、

その部分が、両者の差であり、現状の山雅には、みられないが、

でも、そういう方式、格率は、手に入れたいね。

交代カードを切る時間設定はあるが、

残念ながら、ゲーム進行の時間管理はないとしたら、

唯一、チームに求めるべきは、

勝つためには、保険として、3点は先行しよう、ということに尽きる。

では。