若手の抬頭が、ここまで現実化している。

要は、この〈見える化〉を前にして、

山雅をみつめる態度にも少しは変化が生じていることが、界隈から発せられる言動にあらわれている。

が、長年浸かった井戸の底からは、どうしても、

必死さ、貪欲、ひたむき、走り負けない、ボール際の強度、といった〈空〉しか見えないようだ。

いや、そういう風景しか観たくない、のが実情だろう。

観ている側が、やってる側のココロのあり様に、いちいち注文をつけることの異常……。

思うに。

そういった要素は、観る側の感情移入にとって好都合な表象であるに過ぎなく、

プロプレイヤーにとっては、アタリマエ過ぎて、敢えて求めるものでもないはずなんだが、

こういったプリミティブな要素が、実は、

老若男女を裾野広く取り込んでいる山雅ムーヴメントの性格において、

チームとの共闘性を高める、重要なテコになっているから、

僕みたいに、それらを真っ向から否定する向きは、どうしたって嫌われる。

田中、樋口にしたって、松村にしたって、その積極的な果敢性で魅せるけれど、

登用されているのは、技量において優れているからに違いない。

今の山雅に追い風があるとしたら、

それは、

主要なメンツをほとんど越年させたところにへ、

新加入、若年組を、かなり上手く取り込んで、プレイヤーの層を増し積みしていること。

リーグ出場100ゲーム達成の者が続くのも、厚みが加わる証拠……。

ただし。

その朗報にしたところで、

12月に至って、どんな通知簿を手に入れるかで、評価が左右されるわけだから、あくまで、今のところの成果、に過ぎない。

ただ、この勢いを太く、力強くしない手はないのだから、

ひとりのファンとして、僕にできることは、

そうだなぁ、

育成型、という限界はあるものの、つまり、クラブ間の契約内容は知らんが、

でも、どこかで間違って、

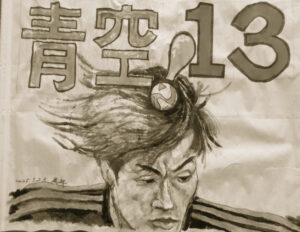

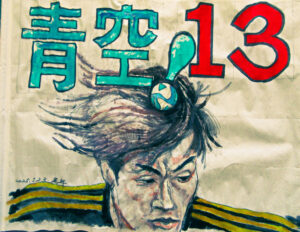

杉田、青空、ジャスティン、その彼らが、山雅に完全移籍の気持ちへと傾いてくれたらと、

山雅で気持ちよくプレイできる雰囲気づくりに手助けはできるかも知れない。

だから極秘裏に、〈完全移籍をはかる会〉を、同志も募れないまま、

ただ気持ちの中で、発足したところでございます。

では。