先制されると致命的なことが(チームとして)わかっていない、と前々回で書いたけれど、

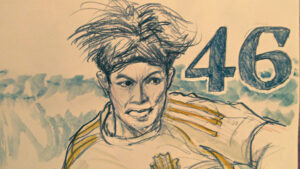

後半開始46分からようやく、 4 – 4 – 2に布陣を変えたことでも、それがうかがい知れる。

遅いのよ。

それでも、70分以降に腰をあげていた過去からすれば、まだ、いいか。

ただし。

後半、なんとか盛り返せたのは、

システム変更そのものよりも、

山本 康裕が、広い範囲を駆けずりまわって、サイド攻撃の突破口をつくってくれたことに尽きる。

(ゲームにおける山雅のドリブルトップは、山本、2位が滝 裕太)

安永 玲央は、果敢に縦パスを通そうとしていたが、ゲームを通してボール奪取に追われた。

なにせ、中盤における劣勢を挽回せんとする、負の仕事だった。

サイドに活路が開けたのは、田中 想来が左サイドへ流れてボールを持ち出そうとした動きをしたことも効いている。

ゲーム開始の円陣ダッシュのスクラムで、

安永が、前へ前へ行くぞ、とチームを鼓舞していたのが、唇の動きで知れた。

問題なのは、この意思と、

あれだけ前進できない、山本 龍平と樋口 大輝によるサイドはなんなんだ、ということ。

前方向を切られると、彼らが一旦後方へボールを渡すのは、彼ら自身のドリブル突破力の無さもあるが、

もっと大きな要因は、

アウトサイドハーフ(シャドウ)、あるいは、サイドバックやボランチとの定番的な連携、チームとしての決まり事、すなわち、格率が乏しいからに違いない、と診る。

たとえ連携はあっても、個人頼みのようにみえてしまう。

これとは逆に、僕らは、

サイドを貫いて(少ない手数で)、シュートまで持ち込んで来る対戦相手を多く観て来たのではないか。

前へ行くならば、まづは、その方法論の確立でありましょう。

なまじに個人技量を有する集団のゆえに、

それをもっと活かすのは、連携作業にこそ在る、という部分を、

どうも少々積み残している様相の、早川丸。

前田 陸王の躍動感に溢れるボール運びは、観ていて爽快なんだが、その奮闘も、いまは、点(孤軍)の仕事であって、

かれが必要とするのは、彼と有機的な連携をして線を作る〈相棒〉だろうな、とつくづく思う。

では。