〈中盤〉はやはり、肝心要(かんじんかなめ)、を魅せつけたゲームでした。

ひとつには、相手が、カウンター発動を狙うサッカーであること。

加えて、こっちは、頭越しのロングボール戦法に活路を見い出すやり方をしない。

となれば、ますます中盤を制圧し、ボランチ経由で多くボールを動かさねばならぬ。

ふたりのボランチは、当夜、頻繁にボールに絡み、ボール奪取に傾注した。

山雅のイエローカード2枚が、安東、安永のふたりに与えられたことが、きわめて象徴的。

チームに合流して数日のプレイヤーを、ダブルボランチの一角で先発させるのは、

強化目的が、よほど明確、かつ、準備周到であった(早川コーチと横浜FCでやってもいた)から、と好意的に解釈することとして、

気づくと、安永 玲央が、左サイドでプレイしていて、

4 – 1 – 4 – 1のような陣形になっているではないか。

チノ氏は、

―ああいうポジショニングを含め、安永のセンスでは?、との見解。

また、大胆なサイドチェンジを多用することで、ピッチを幅広く使った。

結果、八戸の陣形 3 – 3 – 2 – 2 の、

後方2列 3 – 3 のところで、プレイヤー間距離を間延びさせることに成功。

そこに、山雅センターバックから、ボランチから、2列目へ縦パスが面白いように入り、

そのパスを捌くについては、菊井 悠介の持ち出しの創造力がめだちました。

前半、右サイドの藤谷 壮と國分 龍司の距離感が悪くて、攻撃にチグハグが目立つが、

後半、それも修正され、國分が、敵陣奥のスペースを何度も侵せるようになると、

滝、下川による左サイドを含め、山雅が、両サイドで優位を創出。

……、とまぁ、素人目にも、勝利にたどり着くには、

力量差、プラス それなりの方法論がかならず在ったこと、これを指摘しておきます。

菊井とゴール前でクロスにかぶる、といった痛い部分はあったけれど、ゲームのMVPは、鈴木 国友か。

みづから決めたゴール、さらに、相手ディフェンダーを惑わすことで渡邉 一真のゴールをお膳立てした。

やっとこさ、なにかを掴みかけたぐらいなのに、ひとつ勝つと、まるで課題が雲散霧消したかのような楽観も湧いてくるでしょうが、

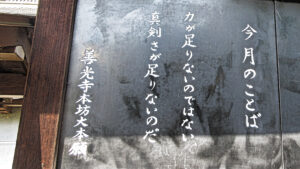

街角で見かけた、こんな精神論のごとく、

勝てば☞ 真剣に、集中してやってた、

負けると☞ 熱心と熱意に欠ける、といった、単なる忖度心象の押しつけは、いつだって、有害な〈空騒ぎ〉と断じてしまおう。

では。